Table des matières

- Récapitulatif des évènements politiques de 2020 à 2025

- succession de crises et de bouleversements majeurs

- principaux thèmes et régions qui ont marqué la période

- La guerre en Ukraine

- Dimensions diplomatiques, humaines et géopolitiques du conflit

- conflit israélo-palestinien

- Réaction des alliés occidentaux d’Israël

- la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis

- le dossier de Taïwan

- la péninsule coréenne

- Le Sud global et l’expansion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)

- Arabie Saoudite, Iran et le mirage diplomatique de Pékin

- Recomposition du Moyen-Orient (2023–2025) : du renversement d’Assad au retour du clivage sunnite-chiite

- **📌 [Encadré – Note analytique] La mosquée des Omeyyades : un message à l’oumma plus qu’à la nation**

- Azerbaïdjan : un événement passé relativement sous les radars occidentaux

- Instabilité en Afrique : coups d’État au Sahel et conflits persistants

- Réarmement et nouvelles orientations de défense en Europe

- Crises politiques nationales

- Acteurs-clés de la scène géopolitique (2020-2025)

- Tendances de fond et événements à effets géopolitiques majeurs (souvent sous-estimés à court terme)

- Conclusion

- Sources

Récapitulatif des évènements politiques de 2020 à 2025

A prendre avec précaution

succession de crises et de bouleversements majeurs

Depuis 2020, la scène internationale a traversé une succession de crises et de bouleversements majeurs. La pandémie de Covid-19 a marqué le début de la période en perturbant l’économie mondiale et en testant la résilience des États et de la coopération internationale. S’ensuivent des conflits de grande ampleur : l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 a ravivé les spectres de la guerre en Europe, tandis que l’embrasement israélo-palestinien d’octobre 2023 a déstabilisé le Moyen-Orient. Parallèlement, de profondes tensions structurelles se sont affirmées, comme la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, la montée en puissance des coalitions de pays émergents (élargissement des BRICS), ou encore la vague de coups d’État en Afrique sahélienne. L’Europe, directement ébranlée par la guerre en Ukraine, a amorcé un réarmement et fait preuve d’une relative unité, malgré la montée de forces nationalistes en son sein. Ce rapport propose un bilan structuré de la situation géopolitique internationale de 2020 à mars 2025, en abordant successivement ces conflits majeurs, les reconfigurations des relations internationales, les répercussions politiques en Europe, les principaux acteurs de la période, et enfin les évolutions moins médiatisées mais potentiellement lourdes de conséquences pour l’avenir.

Chronologie mondiale 2020-2025 (principales dates)

2020 : Pandémie de Covid-19 qui bouleverse l’ordre mondial (confinements planétaires, récession économique) et exacerbe les tensions sino-américaines autour de la gestion du virus. Conflit au Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (automne 2020) débouchant sur un cessez-le-feu supervisé par la Russie.

2021 : Arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche en janvier, promouvant le retour des États-Unis dans les alliances et accords internationaux (OTAN, Accord de Paris sur le climat…). Retrait américain d’Afghanistan en août, chaotique, permettant le retour au pouvoir des Talibans à Kaboul

lesclesdumoyenorient.com

. Multiplication des essais de missiles par la Corée du Nord, tandis qu’en Asie-Pacifique les tensions montent autour de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

2022 : Invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, déclenchant la plus grande guerre conventionnelle en Europe depuis 1945

. Série de sanctions occidentales sans précédent contre Moscou et aide militaire massive à Kiev. En mars-avril, l’offensive russe sur Kiev échoue et l’armée russe se replie du nord de l’Ukraine

legrandcontinent.eu

. Marioupol tombe en mai après un siège meurtrier

europe1.fr

. Contre-offensives ukrainiennes à l’automne libérant des territoires (région de Kharkiv en septembre, ville de Kherson en novembre). Élargissement de l’OTAN : la Finlande et la Suède demandent leur adhésion en mai. Parallèlement, signature des Accords d’Abraham (normalisation d’Israël avec Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc…), qui reconfigurent le Moyen-Orient.

2023 : Guerre en Ukraine qui s’enlise : violents combats à Bakhmout (finalement prise par les Russes en mai), mutinerie avortée du groupe Wagner en Russie en juin provoquant une crise interne du pouvoir russe

europe1.fr

, puis contre-offensive ukrainienne de l’été freinée par les lignes fortifiées russes. Adhésion de la Finlande à l’OTAN (avril) tandis que l’adhésion de la Suède reste bloquée jusqu’à l’automne. Conflit israélo-palestinien : attaque surprise du Hamas sur Israël le 7 octobre, faisant plus de 1 200 morts israéliens

rfi.fr

et déclenchant une guerre dévastatrice à Gaza. Réactions internationales contrastées face à la crise humanitaire à Gaza. Multiplication des coups d’État au Sahel (prise de pouvoir par des juntes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger). En août, sommet des BRICS décidant l’élargissement à six nouveaux membres (Arabie saoudite, Iran, Éthiopie, Égypte, Émirats arabes unis, Argentine) pour 2024

geoconfluences.ens-lyon.fr

.

2024 : Poursuite de la guerre en Ukraine sans issue décisive : le front se stabilise avec environ 20% du territoire ukrainien occupé par la Russie

lemonde.fr

. En janvier, la Suède devient officiellement membre de l’OTAN, renforçant le flanc nord de l’Alliance. Au Moyen-Orient, l’offensive israélienne à Gaza se prolonge jusqu’en début d’année, puis Israël se retire partiellement de l’enclave en mars 2024 après avoir déclaré avoir “neutralisé” l’infrastructure du Hamas, laissant une crise humanitaire majeure

lesclesdumoyenorient.com

. En novembre 2024, élection présidentielle américaine : Donald Trump est élu 47e président des États-Unis, battant de justesse Joe Biden, et les Républicains obtiennent la majorité au Sénat

. Cette alternance suscite des incertitudes sur la politique étrangère américaine.

Début 2025 : Changement de posture de Washington : dès février, le nouveau président américain suspend l’aide militaire américaine à l’Ukraine, pressant les Européens de “prendre le relais”

revueconflits.com

. L’Ukraine lance malgré tout quelques contre-offensives locales début 2025 mais sans percée stratégique

. En Europe, un gouvernement incluant l’extrême droite arrive au pouvoir aux Pays-Bas (après les élections anticipées de fin 2023) et en Belgique (début 2025), illustrant la poussée nationaliste sur le continent

touteleurope.eu

. L’équilibre au Moyen-Orient reste fragile malgré une désescalade relative à Gaza. La Chine poursuit son ascension économique et militaire tout en évitant jusqu’ici l’affrontement direct. Le monde apparaît plus divisé que jamais entre blocs et confronté à des défis globaux de long terme (climat, énergie, technologies émergentes) venant se superposer aux crises géopolitiques.

principaux thèmes et régions qui ont marqué la période

La guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine (2022-2025) : conflit majeur en Europe

Déclenchement et évolution militaire du conflit (2022-2023)

Le 24 février 2022, la Russie lance une invasion d’ampleur de l’Ukraine, après des mois de tension et d’ultimatums liés à l’expansion de l’OTAN et au statut du Donbass. L’offensive initiale est massive, visant simultanément Kiev au nord, Kharkiv à l’est et les régions du sud jusqu’à Odessa. Vladimir Poutine escompte alors un effondrement rapide du gouvernement ukrainien. Cependant, la résistance ukrainienne, galvanisée par le président Volodymyr Zelensky, déjoue le plan russe autour de Kiev : en mars 2022, l’armée ukrainienne repousse les assauts sur la capitale, forçant les Russes à se retirer du nord du pays

legrandcontinent.eu

. La guerre entre dans une phase plus longue et acharnée.

Au printemps et à l’été 2022, la Russie concentre son effort sur le Donbass et le littoral sud. La ville stratégique de Marioupol, port majeur sur la mer d’Azov, est assiégée et finit par tomber en mai 2022 après des semaines de bombardements intenses

. Les derniers défenseurs ukrainiens retranchés dans l’aciérie Azovstal se rendent, Marioupol est en ruines. Dans le Donbass, les forces russes avancent lentement, s’emparant de Severodonetsk et Lyssytchansk en juin-juillet 2022, ce qui leur permet de contrôler l’ensemble de la région de Louhansk. Le 8 octobre 2022, un spectaculaire sabotage endommage le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie, porté à grand symbole par Moscou

. En représailles, l’armée russe commence une campagne de frappes massives de missiles sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l’automne 2022, plongeant le pays dans le noir et le froid, sans pour autant entamer la détermination de la population.

L’initiative change de camp à la fin de l’été 2022 : l’Ukraine lance en septembre 2022 une contre-offensive fulgurante dans la région de Kharkiv (nord-est). Des dizaines de localités et des milliers de km² sont libérés en quelques jours, l’armée russe étant en pleine débâcle sur ce front. Fin septembre, en réaction, Vladimir Poutine annonce une mobilisation partielle de 300 000 réservistes et organise des « référendums » illégaux pour annexer quatre oblasts ukrainiens occupés (Donetsk, Louhansk, Zaporijjia, Kherson). Ces annexions déclarées – non reconnues internationalement – sont suivies d’un nouveau revers pour Moscou : en novembre 2022, les forces ukrainiennes reprennent la ville de Kherson, capitale régionale du sud, après le retrait ordonné des troupes russes de la rive ouest du Dniepr. L’hiver 2022-2023 est marqué par une stabilisation du front : la ligne de contact s’étend désormais du nord de Louhansk au sud de Kherson le long du Dniepr. Les combats se concentrent autour de Bakhmout, ville du Donbass assiégée par le groupe de mercenaires Wagner. Après une bataille d’usure de plus de dix mois, Bakhmout finit par être capturée par les Russes en mai 2023, au prix de lourdes pertes.

En juin 2023, l’armée ukrainienne lance une nouvelle contre-offensive dans le sud (oblast de Zaporijjia vers Melitopol) et l’est (autour de Bakhmout), avec l’appui de chars occidentaux fraîchement livrés. Les progrès sont lents face aux lignes fortifiées et aux mines russes. Pendant ce temps, un événement inédit secoue le pouvoir russe : le 24 juin 2023, Evgueni Prigojine, chef de Wagner, mène une brève rébellion armée en Russie, s’emparant du quartier général de l’armée à Rostov et marchant vers Moscou

europe1.fr

. Le coup de force avorte en 24 heures via un accord avec le Kremlin, mais il expose les divisions internes et ébranle le régime de Vladimir Poutine. Deux mois plus tard, Prigojine trouve la mort dans le crash suspect de son avion (août 2023), ce qui est largement perçu comme une vengeance du Kremlin. Malgré ces troubles, l’appareil militaire russe se maintient en Ukraine. À l’automne 2023, la ligne de front reste globalement figée, bien que l’Ukraine ait repris quelques villages à l’est et que la Russie mène une offensive intense vers Avdiïvka (ville fortifiée près de Donetsk). Après quatre mois d’assauts, Avdiïvka, totalement ravagée, finit par tomber aux mains russes en février 2024

.

Dimensions diplomatiques, humaines et géopolitiques du conflit

La guerre en Ukraine a profondément remanié l’équilibre diplomatique en Europe et au-delà. Dès l’invasion, l’Union européenne et les États-Unis ont réagi en coordonnant des sanctions massives contre la Russie (gel d’avoirs, embargo progressif sur le pétrole russe, exclusion partielle des banques russes du système SWIFT, etc.), cherchant à isoler Moscou économiquement. Parallèlement, un soutien multiforme est apporté à l’Ukraine : aide financière, accueil de millions de réfugiés et livraisons d’armes modernes (drones, artillerie, systèmes antiaériens, chars occidentaux dès 2023). Cette aide militaire occidentale, évaluée à des dizaines de milliards de dollars, a été déterminante pour la résistance ukrainienne. Néanmoins, l’OTAN a veillé à éviter une confrontation directe avec la Russie, refusant par exemple d’instaurer une zone d’exclusion aérienne en Ukraine pour ne pas risquer un affrontement avec les forces russes.

Sur la scène internationale, la Russie se retrouve fortement isolée politiquement : à l’Assemblée générale de l’ONU, une large majorité d’États (environ 140) a voté des résolutions exigeant le retrait russe et condamnant l’agression. Toutefois, certains grands pays émergents sont restés neutres ou en retrait : la Chine et l’Inde se sont abstenues dans ces votes et n’ont pas participé aux sanctions, maintenant même leurs liens économiques avec Moscou. La Chine, tout en affirmant une position officielle de neutralité et en appelant au dialogue, a apporté un soutien diplomatique tacite à la Russie – sans toutefois fournir d’armes, afin d’éviter des sanctions occidentales. D’autres puissances comme la Turquie ont joué un rôle médiateur : Ankara a accueilli des pourparlers directs russo-ukrainiens en mars 2022 (sans succès durable) et a co-parrainé avec l’ONU l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire (juillet 2022). Cet accord a permis pendant un an d’atténuer la crise alimentaire mondiale jusqu’à ce que la Russie s’en retire en juillet 2023, renouant avec le blocus des ports ukrainiens.

Le bilan humain de la guerre est catastrophique. Fin 2023, on estime que plus de 50 000 civils ukrainiens pourraient avoir perdu la vie du fait des combats et des bombardements

europe1.fr

, bien qu’aucun chiffre exact ne soit disponible pour les zones occupées. Des villes entières (Marioupol, Bakhmout…) ont été détruites. Les pertes militaires sont difficiles à vérifier en l’absence de communication officielle, mais des sources occidentales les chiffrent en centaines de milliers de victimes de part et d’autre. D’après des estimations américaines citées en août 2023, l’Ukraine aurait perdu environ 70 000 soldats tués et 100 000 à 120 000 blessés, tandis que la Russie aurait environ 120 000 soldats tués et jusqu’à 180 000 blessés

. Ces chiffres, en constante augmentation, traduisent la violence du conflit.

Géopolitiquement, la guerre en Ukraine a eu pour effet paradoxal de revitaliser l’OTAN – que Moscou percevait comme une menace – et de rapprocher les Occidentaux. La Finlande (pays limitrophe de la Russie avec 1 300 km de frontières) a adhéré à l’Alliance atlantique en avril 2023, et la Suède a suivi début 2024, tournant la page de leur neutralité historique face au danger russe. L’OTAN a également renforcé son flanc est en déployant davantage de troupes en Pologne, dans les pays baltes et en Roumanie. L’Union européenne a fait preuve d’une relative unité sur ce dossier, adoptant plus de dix paquets de sanctions communes contre la Russie

consilium.europa.eu

et accordant à l’Ukraine le statut de pays candidat à l’UE (juin 2022), symbolisant son ancrage européen futur. Pour l’Europe, le conflit a aussi mis en lumière la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie : en 2021, 40% du gaz consommé dans l’UE provenait de Russie. Dès 2022, une politique volontariste de réduction de cette dépendance a été menée (diversification des fournisseurs de gaz naturel liquéfié, accélération des énergies renouvelables, plans de sobriété). En un an, l’Europe a drastiquement réduit ses importations de gaz russe, évitant les pénuries redoutées à l’hiver 2022-23. La Russie, de son côté, s’est tournée vers d’autres débouchés (Chine, Inde) pour exporter son pétrole et son gaz, mais au prix de fortes décotes.

En mars 2023, le Cour pénale international a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre (déportation illégale d’enfants ukrainiens vers la Russie) – une démarche surtout symbolique, mais qui illustre l’indignation face aux atrocités commises. Pour l’heure, les perspectives de paix restent lointaines : l’Ukraine exige le retrait total des forces russes de son territoire et refuse toute concession territoriale, tandis que le Kremlin maintient ses exigences (neutralité ukrainienne, reconnaissance des annexions). Des plans de médiation (Chine, Turquie, Brésil, Afrique du Sud, Vatican…) ont émergé sans concrétisation. En ce début 2025, la prolongation du conflit fait craindre une guerre d’usure durable en Europe de l’Est, avec des conséquences mondiales sur la sécurité alimentaire, l’inflation énergétique et l’équilibre du système international.

Le conflit israélo-palestinien et la guerre de Gaza (2023-2024)

Des tensions chroniques à l’embrasement d’octobre 2023

conflit israélo-palestinien

Le conflit israélo-palestinien, l’un des plus anciens dossiers du Moyen-Orient, a connu une brusque escalade en 2023. Depuis la dernière guerre de Gaza en 2014, la situation restait précaire : blocus de la bande de Gaza, poussées de violence récurrentes, et processus de paix au point mort. Le 7 octobre 2023, profitant d’un relâchement de la vigilance israélienne, le mouvement islamiste Hamas lance depuis Gaza une attaque surprise d’une ampleur sans précédent contre Israël. Des commandos du Hamas franchissent la barrière de séparation et assaillent plusieurs localités du sud d’Israël, massacrant des civils dans des kibboutzim et lors d’un festival de musique, et enlevant des otages. En une seule journée, environ 1 200 Israéliens sont tués – un bilan inégalé depuis la création d’Israël

rfi.fr

. Le Hamas s’empare de plus de 240 otages (civils et militaires) qu’il ramène dans son réseau de tunnels à Gaza.

Sous le choc, Israël, dirigé par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, déclare immédiatement l’état de guerre. L’armée israélienne (Tsahal) lance des frappes massives sur la bande de Gaza dès le 7 octobre au soir, ciblant les infrastructures du Hamas. Israël impose également un siège total à Gaza, coupant l’approvisionnement en électricité, eau, carburant. L’objectif affiché de Nétanyahou est clair : « détruire le Hamas » pour qu’il ne puisse plus jamais menacer Israël. Quelques jours plus tard, le 13 octobre, une invasion terrestre est préparée : des troupes israéliennes, appuyées par des chars et des bulldozers, pénètrent dans le nord de Gaza fin octobre 2023, notamment vers la ville de Gaza et le camp de Jabaliya.

Les combats à Gaza sont intenses. Le Hamas, qui s’était préparé de longue date à un affrontement, oppose une résistance féroce à travers un vaste réseau de tunnels souterrains et en utilisant la population comme bouclier humain, selon Israël. Tsahal progresse lentement dans la ville de Gaza, au prix de destructions considérables. En un mois, les quartiers nord de l’enclave sont dévastés par les bombardements. Le bilan humain à Gaza monte en flèche : au 7 avril 2024 (six mois de conflit), plus de 33 000 Palestiniens ont été tués, dont 13 800 enfants

lesclesdumoyenorient.com

. Ces chiffres – provenant des autorités locales et difficilement vérifiables de manière indépendante – traduisent une catastrophe humanitaire sans précédent dans cette petite enclave peuplée de 2,3 millions d’habitants. Chaque jour, en moyenne 179 personnes (dont 75 enfants) ont péri dans les bombardements

. Les survivants font face à des conditions effroyables : pénurie d’eau potable, hôpitaux débordés ou détruits, centaines de milliers de déplacés entassés dans le sud de Gaza.

Sur le plan militaire, Israël annonce début novembre 2023 avoir pris le contrôle de la ville de Gaza et détruit le quartier général et de nombreux chefs du Hamas. Toutefois, de nombreux combattants du Hamas se seraient retranchés dans le sud de l’enclave (vers Khan Younès et Rafah). Fin novembre, grâce à une médiation du Qatar et de l’Égypte, une trêve humanitaire de 7 jours est conclue, permettant un échange : environ 100 otages israéliens sont libérés par le Hamas en échange de 150 prisonniers palestiniens libérés par Israël

courrierinternational.com

. Mais début décembre 2023, les hostilités reprennent de plus belle après l’expiration de la trêve. Tsahal se tourne vers le sud : en janvier 2024, de violents combats ont lieu à Khan Younès, la deuxième ville de Gaza. Soupçonnant la présence du chef du Hamas à Gaza (Yahya Sinwar) et d’otages dans les tunnels de Khan Younès, Israël assiège notamment l’hôpital Al-Nasser, le plus grand de la ville, suspecté de couvrir des activités du Hamas

. Fin janvier, après de durs affrontements, l’armée israélienne annonce avoir “sécurisé” Khan Younès. En mars 2024, les forces israéliennes se retirent de la majeure partie de Gaza, déclarant avoir accompli leurs objectifs militaires – tout en laissant des unités déployées en “périphérie” pour surveiller la situation.

Répercussions régionales et internationales

La guerre de Gaza de 2023-2024 a eu des répercussions bien au-delà du mince territoire côtier. Dans la région, la crainte immédiate était celle d’un embrasement général : Israël redoutait l’ouverture d’un second front au nord avec le Hezbollah libanais (milice chiite pro-iranienne). En effet, dès les premiers jours de l’offensive à Gaza, des échanges de tirs d’artillerie et de roquettes ont eu lieu à la frontière israélo-libanaise. Le Hezbollah a mené des escarmouches et tiré des missiles antichars contre des positions israéliennes, tuant et blessant plusieurs soldats. Israël a riposté en bombardant des cibles du Hezbollah au sud Liban. Toutefois, cette confrontation est restée contenue, le Hezbollah évitant de lancer une offensive généralisée – sans doute pour ne pas risquer une destruction massive du Liban comme en 2006. L’Iran, allié du Hamas et du Hezbollah, a multiplié les mises en garde (le guide suprême Ali Khamenei saluant l’« opération Al-Aqsa » du Hamas) et soutenu verbalement l’ouverture d’autres fronts contre Israël. Cependant, Téhéran est resté dans l’ombre, poursuivant son aide en armes et en finances au Hamas et au Jihad islamique, mais sans intervention militaire directe.

Les pays arabes ayant des accords de paix avec Israël, comme l’Égypte et la Jordanie, se sont retrouvés dans une position délicate. L’Égypte, voisine de Gaza, a refusé catégoriquement l’idée d’accueillir un afflux massif de réfugiés palestiniens sur son sol (dans le Sinaï), craignant de voir Gaza se vider de ses habitants de façon permanente. Le poste-frontière de Rafah est resté quasiment fermé, sauf pour laisser passer de l’aide humanitaire sous l’égide du Croissant-Rouge égyptien. Le Caire a toutefois joué un rôle diplomatique crucial, en partenariat avec le Qatar, pour négocier des pauses humanitaires et des échanges d’otages. La Jordanie, quant à elle, a vivement condamné l’offensive israélienne et suspendu une partie de sa coopération sécuritaire avec Israël, sous la pression d’une opinion publique très pro-palestinienne.

Dans le monde arabe en général, la guerre a ravivé un large élan de solidarité avec la cause palestinienne. Des manifestations massives ont eu lieu dans de nombreux pays (Liban, Jordanie, Maroc, Tunisie, Yémen, etc.), dénonçant les actions israéliennes à Gaza. Plusieurs gouvernements arabes qui avaient récemment normalisé ou envisagé de normaliser leurs relations avec Israël ont gelé ces démarches. En particulier, le processus de rapprochement historique entre Israël et l’Arabie saoudite – qui semblait en bonne voie à l’été 2023 sous l’égide des États-Unis – a été mis entre parenthèses sine die après le 7 octobre. Riyad a dû tenir compte de son opinion publique et de son rôle traditionnel de gardien des lieux saints musulmans pour condamner fermement les bombardements sur Gaza, rendant politiquement impossible une officialisation d’un accord avec Israël dans ce contexte.

Réaction des alliés occidentaux d’Israël

Sur le plan international, les alliés occidentaux d’Israël (États-Unis et la plupart des pays européens) ont initialement apporté un soutien sans ambiguïté au droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme du Hamas. Les États-Unis ont déployé en urgence deux porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader toute ingérence iranienne ou élargissement du conflit, et ont fourni des munitions supplémentaires au Tsahal. Cependant, à mesure que les destructions et le bilan humain à Gaza s’aggravaient, certaines voix alliées ont exprimé des réserves croissantes. Washington a exhorté Israël à limiter les pertes civiles et a appuyé l’idée de pauses humanitaires. En Europe, des divergences sont apparues : si des pays comme l’Allemagne ou la France ont soutenu Israël tout en appelant à protéger les civils, d’autres, comme l’Irlande, l’Espagne ou la Belgique, ont critiqué plus vivement l’ampleur de la riposte israélienne. Globalement, la politique de Nétanyahou a conduit à un isolement diplomatique accru d’Israël, y compris auprès de certains de ses partenaires traditionnels

lesclesdumoyenorient.com

. Des manifestations pro-palestiniennes massives ont eu lieu dans de nombreuses capitales occidentales, exerçant une pression sur les gouvernements pour réclamer un cessez-le-feu. À l’ONU, les États occidentaux ont usé de leur veto (les États-Unis au Conseil de sécurité) ou ont voté contre des résolutions appelant à un arrêt des combats, provoquant l’indignation de nombreux pays du Sud.

Sur la scène intérieure israélienne enfin, la guerre a eu des conséquences politiques majeures. Le massacre du 7 octobre a été perçu comme un fiasco du renseignement et de la sécurité israélienne, entamant la confiance envers le gouvernement Nétanyahou. Au fil des mois, alors que des milliers de réservistes de Tsahal étaient mobilisés et que le pays endurait le poids d’une guerre longue, les critiques internes se sont accentuées. Des mouvements de protestation – qui existaient déjà début 2023 contre la réforme judiciaire controversée de Nétanyahou – ont repris, cette fois pour exiger des comptes sur la gestion de la guerre. Début 2024, des manifestations en Israël même ont réclamé la démission de Nétanyahou et la formation d’un gouvernement d’union plus représentatif

lesclesdumoyenorient.com

. Cependant, le pays reste pour l’instant dirigé par le même cabinet d’urgence (intégrant une partie de l’opposition centriste) formé au début du conflit.

La guerre Israël-Hamas de 2023-2024, bien que circonscrite géographiquement à Gaza, a reconfiguré le paysage diplomatique du Moyen-Orient. Elle a temporairement éclipsé d’autres dossiers régionaux et remis la cause palestinienne au centre de l’attention internationale

leaders.com.tn

. Les mois suivants s’annoncent incertains : la bande de Gaza, ravagée et exsangue, reste sous blocus avec un avenir politique flou (reprise éventuelle par l’Autorité palestinienne ? présence d’une force internationale ?). Israël sort militairement victorieux contre le Hamas à Gaza, mais avec une image ternie. La fracture entre Israël et une partie de ses alliés pourrait encourager ce pays à se tourner davantage vers de nouvelles alliances, tandis que les États-Unis tenteront de recoller les morceaux via un soutien à la reconstruction et une relance éventuelle du processus de paix sur une solution à deux États, dans l’espoir de stabiliser durablement la région.

Grandes évolutions des relations internationales depuis 2020

Rivalité États-Unis – Chine et foyers de tension en Asie

la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis

La période 2020-2025 a vu s’exacerber la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, structurant de plus en plus la géopolitique mondiale. Sur les plans commercial, technologique et militaire, les deux superpuissances sont engagées dans une compétition intense, parfois qualifiée de nouvelle guerre froide. L’arrivée de Joe Biden en 2021 n’a pas fait disparaître les contentieux sino-américains hérités de l’ère Trump (guerre commerciale, sanctions technologiques), même si le ton diplomatique s’est initialement voulu plus coopératif. Pékin de son côté, sous la direction toujours plus personnelle de Xi Jinping, affiche un nationalisme affirmé et une volonté de peser dans l’ordre mondial à la mesure de sa puissance.

Plusieurs crises ponctuelles ont jalonné cette rivalité. Début 2023, le survol du territoire américain par un ballon espion chinois a provoqué un vif incident diplomatique : l’appareil, détecté au Montana, a été abattu par l’US Air Force, suscitant la colère de Pékin qui a parlé de simple ballon météorologique

. L’affaire a conduit le secrétaire d’État Antony Blinken à reporter une visite prévue à Pékin. Quelques mois plus tard, en novembre 2023, Joe Biden et Xi Jinping se sont finalement rencontrés en personne en Californie en marge du sommet de l’APEC, après un an sans dialogue direct. Cette rencontre visait à stabiliser les relations : rétablissement de canaux de communication militaires, engagement à lutter contre le fentanyl, etc.

institut-ega.org

. Néanmoins, les profondes divergences demeurent. Biden, peu après cette réunion, a publiquement qualifié Xi de « dictateur », montrant la persistance d’une méfiance de fond

institut-ega.org

.

le dossier de Taïwan

Le principal point de friction reste le dossier de Taïwan. Pékin considère l’île autonome comme une province chinoise devant être un jour réunifiée, n’excluant pas l’usage de la force. Washington, sans reconnaître formellement Taïwan comme un État indépendant, s’oppose à toute réunification forcée et fournit des armes à Taipei. En août 2022, la visite à Taïpei de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a entraîné la plus importante démonstration de force chinoise depuis des décennies : l’Armée populaire de libération a mené des manœuvres militaires d’ampleur autour de Taïwan, tirant des missiles balistiques qui ont survolé l’île

institut-ega.org

. Depuis, les incursions de l’aviation chinoise dans l’espace aérien taïwanais sont quasi quotidiennes, maintenant une pression constante. Les États-Unis ont cherché à renforcer la posture défensive taïwanaise en accélérant les livraisons d’équipements (missiles anti-navires, systèmes antimissiles). D’autres alliés des États-Unis dans la région – Japon, Australie, Corée du Sud – se coordonnent de plus en plus face à la puissance chinoise. Le Quad (dialogue quadrilatéral de sécurité regroupant États-Unis, Japon, Inde, Australie) s’est dynamisé avec des sommets annuels, et en 2021 est né le pacte AUKUS (Australie-Royaume-Uni-États-Unis) pour fournir à Canberra des sous-marins nucléaires d’attaque, ciblant implicitement la menace chinoise dans le Pacifique.

Au-delà de Taïwan, la mer de Chine méridionale est un autre point chaud. La Chine y a continué de renforcer ses positions militaires sur des récifs et îlots disputés, malgré une décision arbitrale internationale de 2016 défavorable à ses revendications. Elle a militarisé des atolls (bases aériennes, ports) et harcèle les navires des pays voisins (Philippines, Viêt Nam, Malaisie). En 2023, on a assisté à plusieurs incidents : des garde-côtes chinois ont, par exemple, utilisé des canons à eau pour empêcher des bateaux philippins de réapprovisionner un îlot que Manille occupe (Seconde Thomas Shoal). Les Philippines, redevenues plus méfiantes vis-à-vis de Pékin sous la présidence de Ferdinand Marcos Jr, ont alors renforcé leur alliance avec Washington, en ouvrant quatre nouvelles bases aux troupes américaines sur leur sol (accord EDCA en 2023) – bases situées en partie face à Taïwan et en mer de Chine méridionale. Cette évolution illustre la logique de blocs qui s’accentue en Asie. Le Japon, lui, a approuvé en 2022 une révision historique de sa doctrine de défense : Tokyo prévoit de doubler son budget militaire d’ici 2027 et de se doter de missiles à longue portée pouvant frapper des bases ennemies

revueconflits.com

. Officiellement pour répondre à la menace nord-coréenne et aux activités chinoises, ce réarmement du Japon – pays longtemps pacifiste – marque un tournant géopolitique en Asie de l’Est.

Malgré ces tensions militaires, Pékin et Washington gardent des interdépendances économiques majeures. Les échanges commerciaux bilatéraux ont même atteint un record en 2022. Toutefois, un mouvement de découplage ciblé est en cours : les États-Unis ont imposé de strictes restrictions à l’exportation de technologies sensibles vers la Chine (semi-conducteurs avancés, équipements de fabrication de puces, etc.) pour freiner les progrès de l’industrie chinoise, notamment dans l’intelligence artificielle et le domaine militaire. En représailles, la Chine a limité les exportations de certains métaux rares indispensables aux puces. Washington cherche aussi à réduire sa dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises (programme de “friendshoring” visant à relocaliser des industries dans des pays alliés). La Chine, confrontée en 2022-2023 à un ralentissement économique (crise immobilière, chômage des jeunes, dette), doit composer avec ce contexte international moins favorable.

la péninsule coréenne

Enfin, la péninsule coréenne reste un foyer de prolifération : Kim Jong-un a accéléré les essais de missiles nord-coréens, testant notamment en 2022-2023 plusieurs missiles balistiques intercontinentaux capables théoriquement d’atteindre le territoire américain. Une septième explosion nucléaire nord-coréenne est redoutée par les experts. La coopération militaire entre Pyongyang et Moscou s’est resserrée (rencontre Kim-Poutine en septembre 2023) : la Corée du Nord fournirait des munitions à la Russie, et pourrait en échange recevoir des technologies voire une assistance spatiale. Cela ajoute un facteur de complexité dans le bras de fer entre grands blocs.

L’Asie est devenue le centre de gravité de la compétition entre puissances, avec un risque accru d’incident militaire involontaire ou de crise autour de Taïwan. Néanmoins, jusqu’à mars 2025, aucun affrontement direct n’a éclaté entre la Chine et les États-Unis – signe d’une certaine prudence de part et d’autre pour gérer cette rivalité sans dérapage incontrôlé.

Montée des puissances émergentes et affirmation d’un monde multipolaire

Le Sud global et l’expansion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)

Parallèlement aux rivalités Est-Ouest, la période a vu la montée en visibilité des pays du Sud global et des alliances hors Occident, cherchant à peser davantage sur la scène internationale. Le symbole marquant en est l’expansion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) en 2023-2024, qui illustre la volonté de ces puissances émergentes de bâtir un ordre mondial plus multipolaire et moins dominé par l’Occident.

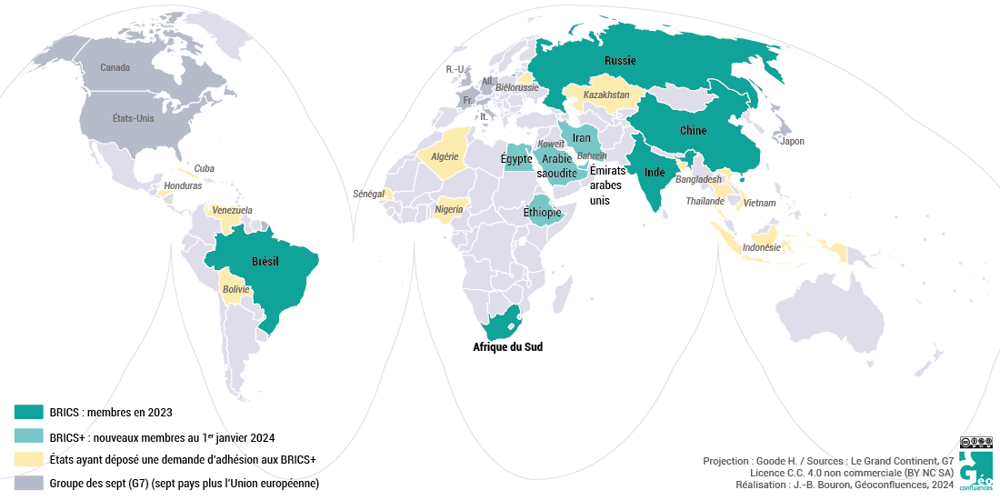

Carte du monde représentant l’expansion des BRICS au 1er janvier 2024 (en vert foncé les 5 membres initiaux, en vert clair les nouveaux membres, en jaune les pays ayant officiellement demandé à adhérer). Le G7 est indiqué en gris.

Lors du sommet de Johannesburg en août 2023, les BRICS ont en effet annoncé l’adhésion de six nouveaux pays à compter du 1er janvier 2024 : l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie, et initialement l’Argentine

geoconfluences.ens-lyon.fr

. (Après l’élection fin 2023 du président argentin Javier Milei, pro-américain, Buenos Aires a cependant renoncé à rejoindre le groupe

.) Au final, ce sont 5 nouveaux membres qui ont rejoint officiellement les BRICS, portant le format élargi à 10 pays souvent surnommé « BRICS+ ». Ce regroupement représente désormais près de 45 % de la population mondiale et environ 28 % du PIB mondial

geoconfluences.ens-lyon.fr

. L’élargissement – qualifié d’“historique” – reflète l’attrait que les BRICS exercent sur de nombreux États en développement désireux de diversifier leurs partenariats. Plus de 20 pays avaient manifesté leur intérêt pour adhérer (Algérie, Indonésie, Nigeria, etc.), ce qui a conduit les BRICS à instaurer un mécanisme de sélection.

Sur le plan géopolitique, les BRICS se posent en porte-voix du Sud global. Ils prônent une réforme de la gouvernance mondiale pour mieux refléter le poids des émergents : par exemple, ils soutiennent l’entrée de l’Union africaine comme membre permanent du G20 (ce qui a été acté lors du sommet du G20 à New Delhi en septembre 2023). Ils dénoncent aussi l’usage “politique” de la domination du dollar dans le système financier : le sujet de la dédollarisation revient fréquemment, avec l’idée d’utiliser davantage les monnaies nationales dans les échanges pour réduire la dépendance vis-à-vis du dollar américain. En 2023, la Chine et le Brésil ont conclu un accord pour commercer en yuan et real, de même la Russie vend désormais son pétrole à l’Inde en dirhams ou en roubles pour contourner les sanctions. Une monnaie commune des BRICS a été évoquée comme un projet de long terme, bien qu’aucune avancée concrète n’ait eu lieu sur ce front (d’autant que les intérêts économiques des BRICS sont divergents).

Il serait trompeur de voir les BRICS comme un bloc homogène anti-occidental : la Chine et l’Inde, notamment, y sont rivales (elles se sont affrontées militairement par escarmouches à leur frontière himalayenne en 2020 et conservent une méfiance réciproque). Le Brésil de Lula cherche à garder un équilibre entre ses partenariats (il condamne l’agression russe en Ukraine mais n’applique pas les sanctions). L’Inde, engagée dans le Quad avec les États-Unis pour contrer la Chine, reste néanmoins membre active des BRICS et de l’OCS (Organisation de coopération de Shanghai). Cette complexité mise à part, l’expansion des BRICS en 2024 a été perçue comme le signe d’une transition vers un monde multipolaire, où le G7 occidental n’est plus seul centre de décision. D’ailleurs, lors de l’invasion de l’Ukraine, plusieurs grandes démocraties du Sud (Inde, Brésil, Afrique du Sud) ont refusé d’aligner leur position sur celle des États-Unis, mettant en avant leur autonomie stratégique.

Arabie Saoudite, Iran et le mirage diplomatique de Pékin

En mars 2023, un événement inattendu attire brièvement l’attention : l’Arabie Saoudite et l’Iran rétablissent leurs relations diplomatiques après sept ans de rupture, sous l’égide de la Chine. L’accord de Pékin est salué comme un symbole de la montée en puissance diplomatique chinoise, dans un Moyen-Orient longtemps dominé par l’influence américaine. Cependant, cet accord reste superficiel : le dialogue ne débouche ni sur une coopération sécuritaire durable, ni sur un apaisement réel des clivages régionaux (comme le montrent la chute d’Assad ou la guerre de Gaza).

Si la Chine progresse comme puissance économique structurante, son absence quasi-totale des grandes crises militaires (Ukraine, Syrie, Israël/Palestine) met en évidence un décalage entre son ambition géopolitique affichée et ses actes concrets. Malgré des investissements massifs en infrastructures et en diplomatie douce (notamment en Afrique et en Asie centrale), elle n’assume pas encore le rôle d’arbitre ou de puissance protectrice que jouent les États-Unis, la Russie, voire des puissances régionales comme la Turquie.

Le véritable mouvement géopolitique des années 2020–2025 n’est donc pas l’émergence d’un nouveau G2 (Chine–États-Unis), mais la fragmentation d’un monde d’intermédiaires : puissances régionales, acteurs hybrides, coalitions flexibles. L’élargissement des BRICS reflète cette tendance plus qu’il ne consacre un nouvel ordre binaire.

geoconfluences.ens-lyon.fr

. Reste à voir si ce groupe hétérogène parviendra à concrétiser ses ambitions (projets économiques, réforme des institutions internationales) ou s’il restera un forum symbolique. Quoi qu’il en soit, la fragmentation de la gouvernance mondiale complique la résolution des défis communs (climat, santé, régulation du numérique) qui nécessiteraient au contraire une coopération globale.

Recomposition du Moyen-Orient (2023–2025) : du renversement d’Assad au retour du clivage sunnite-chiite

La chute d’Assad (décembre 2024) : un séisme sous-estimé

Après plus d’une décennie de guerre civile, le régime de Bachar al-Assad s’effondre brutalement en décembre 2024, à la suite d’une offensive éclair menée par une coalition rebelle dominée par Hayat Tahrir al-Cham (HTC). Le 8 décembre, Damas tombe après douze jours de combats, et Assad s’exile en Biélorussie. Ce basculement, longtemps jugé improbable, survient dans un contexte de reconfiguration régionale et d’épuisement des soutiens russes, affaiblis par la guerre en Ukraine. (Le Monde - Chute de Bachar al-Assad)

Une transition post-Assad marquée par des violences confessionnelles

Malgré les promesses d’ordre et de réconciliation proclamées par le nouveau pouvoir, les semaines suivant la chute du régime sont marquées par une vague de massacres contre les populations alaouites et les milieux identifiés comme pro-baassistes, en particulier à Lattaquié, Tartous, Arza, ou encore dans la périphérie de Homs. Les purges, menées par des groupes armés liés à HTC ou à des milices locales, se déroulent dans une relative impunité. Plusieurs ONG évoquent des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et un nettoyage confessionnel larvé, pourtant largement ignorés par les médias occidentaux. (The Guardian – Revenge attacks in northwest Syria)

Le discours d’investiture à la mosquée des Omeyyades du nouveau dirigeant, Ahmed al-Chareh (alias Abou Mohammed al-Joulani, chef de HTC), se veut conciliant et modernisateur. Il évoque une Syrie nouvelle, unifiée et ouverte sur le monde. Mais les références religieuses, le lexique combatif et le ton paternaliste vis-à-vis des minorités suscitent des craintes sur un retour à l’autoritarisme religieux, sous une façade rénovée. (Le Monde – HTC en quête de légitimité)

Kurdes abandonnés : entre intégration forcée et marginalisation

La retraite américaine du nord-est syrien, annoncée fin 2024 puis effective début 2025, a laissé les Kurdes des FDS sans réel protecteur face au nouveau pouvoir. Longtemps autonomes, ils sont contraints à une négociation de survie : en mars 2025, un accord est signé pour intégrer les FDS dans l’armée nationale syrienne. Officiellement, ils conservent leurs droits culturels et des garanties de représentation ; dans les faits, leurs territoires sont progressivement repris en main, et la crainte d’une future épuration ou marginalisation reste vive. (FT – Syrian government agrees deal to integrate Kurdish forces)

Ce revirement arrange implicitement la Turquie, farouchement opposée à toute forme d’autonomie kurde. Ankara n’a pas participé directement à la chute d’Assad, mais a fermé les yeux sur la montée de HTC, tant que cela favorisait la dislocation des zones kurdes à la frontière. Il s’agit là d’un alignement d’intérêts ponctuel, sans engagement ouvert, mais révélateur du cynisme stratégique régional.

Arabie Saoudite : retrait tactique ou relance d’un leadership sunnite ?

Face à ces bouleversements, l’Arabie saoudite adopte une posture d’attente stratégique. Elle ne soutient ni publiquement ni officieusement le Hezbollah, malgré son implication indirecte via l’Iran dans le conflit israélo-palestinien. De même, après la reprise de Gaza par Israël début 2024, Riyad gèle le processus de normalisation avec Israël, mais ne condamne pas non plus les opérations contre le Hamas – suggérant une distance prudente avec les factions islamistes armées, y compris chiites ou sunnites.

Cependant, en parallèle, le royaume multiplie les signaux de leadership dans le monde sunnite. En accueillant à Riyad des délégations syriennes dès janvier 2025 et en promettant son aide à la reconstruction, il cherche à reprendre pied dans la Syrie post-Assad, mais sans légitimer totalement HTC. L’objectif semble être de remodeler l’Islam politique régional dans une direction compatible avec sa vision : centralisée, modérée, sous leadership arabe. (Reuters – Syrian ministers visit Riyadh)

Iran en recul, fracture sunnite-chiite réactivée

La chute d’Assad est une défaite stratégique majeure pour l’Iran, qui perd son principal allié régional et voit son réseau d’influence rogné. Le Hezbollah reste puissant au Liban, mais n’est pas intervenu à grande échelle dans la guerre de Gaza. Le Hamas, bien qu’idéologiquement proche des Frères musulmans, avait été partiellement réconcilié avec Téhéran. Or, le réalignement du Moyen-Orient en 2025 tend vers une remobilisation sunnite, non plus via les Frères ou le jihadisme, mais via un islam d’État affirmé, soutenu par Riyad, Doha ou Ankara, selon des lignes concurrentes.

La dynamique issue de 2023 (rapprochement Iran–Arabie saoudite à Pékin) semble en nette régression : les désaccords sur la Syrie, le Hezbollah, et la reconstruction régionale sont profonds. L’espoir d’un Moyen-Orient multipolaire coopératif laisse place à un nouveau clivage religieux et géostratégique, plus fluide mais non moins conflictuel.

📌 [Encadré – Note analytique] La mosquée des Omeyyades : un message à l’oumma plus qu’à la nation

Le choix de la mosquée des Omeyyades pour prononcer le discours de victoire d’Ahmed al-Chareh (alias Abou Mohammed al-Joulani) ne relève pas d’un hasard logistique ou d’une tradition locale : il s’agit d’un acte politique hautement symbolique, s’inscrivant dans un imaginaire panislamique. Édifiée à Damas par le califat omeyyade au VIIIe siècle, cette mosquée renvoie à une époque où la souveraineté religieuse et politique musulmane transcendait les frontières tribales et territoriales. Elle incarne la mémoire d’une capitale du califat, et non d’un simple État syrien.

En s’exprimant depuis ce lieu fondateur, et en adoptant une rhétorique religieuse inclusive et universelle, le nouveau pouvoir syrien adresse un message discret mais clair à l’ensemble du monde arabe et musulman : celui d’un retour au modèle de l’umma, la communauté des croyants unifiée, au-delà des découpages nationaux hérités du XXe siècle. Ce message, trop subtil pour alarmer immédiatement les chancelleries occidentales, résonne néanmoins fortement dans les opinions arabes, notamment dans les sociétés où l’islam politique reste une matrice culturelle et contestataire.

Ce type de discours, apparemment neutre et consensuel, constitue une remise en cause implicite de l’ordre nationaliste arabe, qu’il soit baasiste, monarchique ou républicain. Il ne mobilise pas la violence, mais récupère le langage des origines (l’époque médinoise de 622, l’hégire, la charte de Médine) pour proposer une autre légitimité. C’est en cela qu’il constitue un marqueur idéologique majeur, bien au-delà de la seule Syrie.

► 1. L'Héritage du Traité de Westphalie (1648)

La pensée politique occidentale est profondément marquée par l'État-nation, un modèle qui a émergé avec le Traité de Westphalie, établissant les principes de souveraineté territoriale et de frontières fixes. Cet héritage a créé un cadre dans lequel chaque nation a :

- Des frontières clairement définies.

- Un gouvernement centralisé.

- Une identité nationale homogénéisée (souvent artificiellement).

Ce modèle est devenu la norme à l'échelle internationale, notamment après la décolonisation, même si beaucoup de régions, comme le Proche-Orient, ne correspondaient pas à cette logique.

---

► 2. Une impossibilité politique internationale : le système Westphalien comme dogme

Le système westphalien est aujourd'hui solidifié dans des institutions comme l'ONU, qui reconnaît les États selon des frontières spécifiques.

- Les accords internationaux et les organisations transnationales (comme l'OMC ou l'UE) reposent sur ce modèle de souveraineté territoriale.

- Remettre en question ce modèle reviendrait à bouleverser les fondations mêmes du droit international.

Même lorsque des frontières sont artificielles (comme en Afrique ou au Proche-Orient), les États qui en découlent s’y accrochent, car elles garantissent leur existence et leur légitimité aux yeux du monde.

---

► 3. Impossibilité d’en parler : un tabou idéologique et pratique

La fluidité des frontières, bien qu'elle ait existé historiquement (empire romain, califat islamique, etc.), est aujourd'hui perçue comme une menace pour la stabilité :

- Nationalisme et identités figées : En Occident, les identités nationales sont devenues un pilier de la politique, rendant difficile toute discussion sur une structure politique plus souple ou supranationale.

- Crainte de l’anarchie : Les frontières sont vues comme un garde-fou contre les conflits ou les luttes d'influence. Une abolition des frontières évoque le spectre de la guerre ou de l'ingérence étrangère.

- Réticence face au multiculturalisme : En Occident, la fluidité des frontières pourrait être perçue comme une remise en question des efforts pour homogénéiser les États-nations.

---

► 4. Syrie et Liban : des sociétés encore organisées sur des bases communautaires

Contrairement à l'Occident, des pays comme la Syrie ou le Liban restent largement structurés par des identités locales et communautaires (religieuses, ethniques, tribales).

- Au Liban : Le système politique repose explicitement sur une répartition confessionnelle des pouvoirs (président chrétien maronite, Premier ministre sunnite, président du Parlement chiite).

- En Syrie : Bien que le régime ait tenté de centraliser le pouvoir, les loyautés locales et communautaires restent fortes, avec une réalité politique fragmentée depuis la guerre civile.

Ces pays fonctionnent encore comme des mosaïques culturelles et religieuses où les frontières politiques sont moins importantes que les affiliations locales ou régionales.

---

► 5. Pourquoi l'Occident a abandonné cette conception ?

- Modernité et bureaucratisation : L’Occident a industrialisé ses systèmes politiques et économiques, nécessitant des frontières claires pour organiser la fiscalité, les infrastructures, et les institutions.

- Colonisation et diffusion du modèle : En imposant le système des États-nations à travers le monde, l’Occident a marginalisé les modèles fluides, même dans ses propres réflexions politiques.

- Mondialisation économique mais cloisonnement politique : Bien que les économies soient devenues globalisées, les identités politiques et les frontières restent un outil pour protéger les intérêts nationaux dans un monde concurrentiel.

Azerbaïdjan : un événement passé relativement sous les radars occidentaux

Enfin, mentionnons un événement passé relativement sous les radars occidentaux mais crucial localement : la fin du conflit du Haut-Karabagh en 2023. Cette enclave peuplée d’Arméniens située en Azerbaïdjan a été le sujet d’une guerre en 2020 remportée par Bakou, mais une partie du Haut-Karabagh restait sous administration arménienne sous protection de casques bleus russes. En septembre 2023, profitant de la distraction russe en Ukraine, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive éclair qui a forcé la capitulation des autorités karabaghiotes. En quelques jours, l’entité séparatiste arménienne a été dissoute et plus de 100 000 Arméniens ont fui le territoire vers l’Arménie

courrierinternational.com

, vidant l’enclave de presque toute sa population d’origine. Cette victoire azerbaïdjanaise, soutenue diplomatiquement par la Turquie, redessine la carte du Caucase. L’Arménie, se sentant trahie par l’inaction de la Russie (pourtant censée la protéger via un traité), a commencé à prendre ses distances avec Moscou et à chercher des partenariats occidentaux – un basculement géopolitique potentiellement durable dans cette région charnière entre Europe et Asie.

En synthèse, le Moyen-Orient élargi (du Maghreb à l’Asie centrale) reste une mosaïque en recomposition. La tendance à la normalisation et aux accords transversaux (Accords d’Abraham, réconciliation arabie-iranienne) coexiste avec des conflits aigus (Gaza 2023, Karabagh 2023) et une incertitude sur l’avenir de certains pays post-conflit (Syrie, Yémen, Libye où des divisions perdurent malgré une baisse des combats). L’entrée en scène d’acteurs comme la Chine en tant que médiateur, ou la réorientation partielle des États-Unis, signalent que l’ordre régional n’est plus dicté uniquement par Washington, et que les capitales régionales gagnent en autonomie dans leurs choix d’alliances.

Instabilité en Afrique : coups d’État au Sahel et conflits persistants

En Afrique, la période 2020-2025 a été marquée par une instabilité accrue dans la bande sahélienne et l’Afrique de l’Ouest, doublée d’une compétition d’influence entre puissances étrangères sur le continent.

Une vague de coups d’État militaires a balayé plusieurs pays du Sahel, souvent sur fond de frustration face à l’insécurité grandissante et parfois alimentée par un sentiment anti-français. Le Mali a connu deux putschs successifs (août 2020 puis mai 2021) menant au pouvoir une junte nationaliste emmenée par le colonel Assimi Goïta. Celle-ci a rompu avec la France, accusant l’ancienne puissance coloniale d’inefficacité contre les groupes djihadistes, et s’est tournée vers la Russie en faisant appel aux mercenaires du groupe Wagner dès fin 2021. Au Burkina Faso, un premier coup d’État en janvier 2022 a évincé le président Kaboré, puis le chef de la junte lui-même a été renversé par un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, en septembre 2022. Là encore, le discours souverainiste et pro-russe s’est imposé, avec l’expulsion de l’ambassadeur de France et la fin de la présence des forces spéciales françaises. Le Niger a suivi en juillet 2023 : des généraux ont destitué le président élu Mohamed Bazoum, pourtant partenaire clé des Occidentaux dans la lutte anti-terroriste. Ce coup d’État a porté au pouvoir le général Tiani et a entraîné la détérioration immédiate des relations avec la France (forces françaises sommées de quitter le Niger, ce qui a été effectif d’ici fin 2023). Ainsi, en l’espace de trois ans, la France a perdu ses bases au Mali, au Burkina et au Niger, signant l’échec de l’opération Barkhane initiée en 2014 contre les groupes djihadistes sahéliens.

Ces changements de régime reflètent la dégradation sécuritaire au Sahel. Malgré des années d’intervention militaire internationale, les insurrections djihadistes affiliées à Al-Qaida (GSIM) ou à l’organisation État islamique (EIGS) ont gagné du terrain, notamment au Mali, au Burkina et jusqu’au nord du Togo et du Bénin. Les armées nationales, mal préparées, ont subi de lourdes pertes. Les populations, exaspérées, ont parfois accueilli favorablement les putschistes perçus comme “rétablissant la souveraineté”. La présence du groupe Wagner – très active en Centrafrique également – s’est accompagnée d’accusations de violations des droits de l’homme, mais a servi la propagande anti-occidentale. L’assassinat probable d’Evgueni Prigojine en août 2023 a jeté une incertitude sur l’avenir de Wagner en Afrique, mais la Russie affirme continuer son engagement via d’autres structures.

Les organisations régionales africaines ont tenté de réagir : la CEDEAO a sanctionné ces juntes, menaçant même d’une intervention militaire au Niger en 2023. Cependant, la solidarité entre juntes (Mali, Burkina et Guinée, également sous régime militaire depuis 2021, ont soutenu leurs homologues nigériens) et le peu d’appétit pour une intervention armée ont rendu ces menaces peu crédibles. L’Afrique de l’Ouest démocratique (Sénégal, Ghana, Nigeria…) s’inquiète de cette contagion putschiste. En parallèle, on note aussi un conflit soudanais éclater en avril 2023 à Khartoum entre factions rivales (l’armée vs les paramilitaires RSF), plongeant le Soudan dans la guerre civile et risquant de déstabiliser encore plus la région.

Sur une note plus positive, l’Afrique a vu la fin de certaines guerres : le conflit de deux ans dans le nord de l’Éthiopie (région du Tigré, 2020-2022) s’est achevé par un accord de paix signé en novembre 2022 à Pretoria sous l’égide de l’Union africaine. La paix reste fragile mais a tenu, permettant la reprise de l’aide humanitaire dans la région tigréenne ravagée. De même, au Mozambique, l’insurrection jihadiste dans le Cabo Delgado (nord) qui sévissait depuis 2017 a été en grande partie contenue en 2021-2022 grâce à l’intervention de troupes régionales (Rwanda, Afrique australe) – même si des poches d’instabilité subsistent.

Enfin, l’influence de puissances extérieures en Afrique a évolué : la Chine a consolidé son statut de premier partenaire économique (investissements, prêts pour les infrastructures, commerce). La Russie a misé sur le soutien politique (sommet Russie-Afrique 2023) et la sécurité privée (Wagner) pour gagner des alliés, exploitant le ressentiment anti-colonial. Les États-Unis et l’Europe tentent de contrer cette influence par des initiatives (Investissements par la stratégie « Global Gateway » de l’UE en réponse aux Nouvelles routes de la soie chinoises, renforcement de l’aide au développement conditionnée aux valeurs démocratiques). Mais les récents développements montrent que de nombreux pays africains entendent choisir librement leurs partenariats et n’hésitent pas à diversifier leurs alliances.

L’Afrique demeure donc un continent aux dynamiques contrastées : aspirations à la démocratie et à la stabilité d’un côté, retours de balancier autoritaires et conflits de l’autre. La prochaine étape critique sera de voir si les transitions militaires au Sahel aboutiront à des retours à l’ordre constitutionnel ou à une consolidation de sphères d’influence alternatives (par exemple un bloc Mali-Burkina-Niger pro-russe). En attendant, les populations civiles, elles, continuent de subir le poids de l’insécurité alimentaire, du changement climatique (sécheresses au Sahel, cyclones en Afrique australe) et de la pauvreté, autant de défis exacerbés par l’instabilité politique.

Répercussions politiques en Europe (2020-2025)

Réarmement et nouvelles orientations de défense en Europe

Le retour de la guerre en Europe avec l’invasion de l’Ukraine a provoqué un véritable électrochoc sécuritaire au sein des pays européens. Après des décennies de “dividendes de la paix” post-Guerre froide, marquées par la réduction des budgets militaires, l’heure est à la remilitarisation et au renforcement des capacités de défense du continent.

Dès quelques jours après l’attaque russe, le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé le 27 février 2022 une décision historique : la création d’un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour moderniser la Bundeswehr, et l’engagement d’atteindre enfin l’objectif OTAN de 2% du PIB en dépenses militaires (contre ~1,4% auparavant). Ce tournant, qualifié de « Zeitenwende » (changement d’ère) par Scholz, met fin à la retenue militaire de l’Allemagne depuis 1945. Berlin a depuis commandé des avions F-35 américains pour remplacer ses vieux Tornado, ainsi que des chars et systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires. De son côté, la France a augmenté sensiblement son budget de défense (atteignant 44 milliards € en 2023 et plus dans la Loi de programmation militaire 2024-2030), avec un accent sur l’innovation (drones, cyberdéfense, space). Le Royaume-Uni, déjà l’un des plus dépensiers d’Europe, a annoncé viser 2,5% du PIB à terme pour la défense et a doublé son aide militaire à l’Ukraine en 2022-2023.

Mais c’est surtout en Europe centrale et orientale que l’effort de réarmement est le plus notable, l’Ukraine servant de frontline state indirecte. La Pologne en particulier a lancé un plan d’armement colossal : Varsovie prévoit de porter ses effectifs militaires à 300 000 hommes (soit l’armée la plus nombreuse de l’UE) et a commandé en 2022-2023 un arsenal moderne en un temps record – chars Abrams américains, chars K2 et canons K9 sud-coréens, avions de combat sud-coréens FA-50, lance-roquettes américains HIMARS, systèmes de défense antiaérienne Patriot, etc. La Pologne investit plus de 4% de son PIB dans la défense en 2023, un record européen. Les États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) ont également porté leurs dépenses au-delà de 2,5% du PIB et acheté des HIMARS, drones et missiles antichars, conscients de leur exposition face à la Russie. La Finlande, nouvellement membre de l’OTAN, dispose pour sa part d’une armée de conscription bien équipée (dont une des plus grandes artilleries d’Europe) qu’elle continue de moderniser.

En parallèle, les Européens ont cherché à coordonner davantage leurs efforts de défense. L’UE a activé, via la Facilité européenne pour la paix, un financement inédit pour livrer des armes à l’Ukraine (plus de 5 milliards € mobilisés pour rembourser partiellement les transferts d’armements des États membres). Des projets en coopération ont émergé pour reconstituer les stocks et développer de nouveaux équipements (par exemple, un consortium de pays européens pour l’achat conjoint de munitions d’artillerie destinées à Kiev et aux arsenaux nationaux). L’OTAN, redevenue centrale, a adopté lors du sommet de Madrid 2022 un nouveau concept stratégique désignant la Russie comme la menace la plus directe et la Chine comme un défi systémique, tournant la page de la lutte antiterroriste qui dominait les priorités depuis 2001. L’Alliance a quadruplé la taille de ses forces de réaction rapide (portées à 300 000 hommes) et prépositionné plus d’équipements lourds à l’Est.

Un enjeu pour l’Europe est de concilier ce sursaut atlantiste avec l’ambition d’autonomie stratégique européenne. La guerre en Ukraine a montré la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’industrie de défense américaine (missiles Javelin et Stinger, canons M777, chars Abrams, etc., sans parler du rôle du renseignement US). Des voix, notamment en France, ont insisté pour que l’Europe développe sa base industrielle et technologique de défense (BITD) afin d’assurer sa sécurité de manière souveraine. Par exemple, le projet de char du futur MGCS (franco-allemand) ou le système de combat aérien SCAF (France-Allemagne-Espagne) s’inscrivent dans cette logique, bien que connaissant des retards. La coopération structurée permanente (CSP/PESCO) au sein de l’UE a également lancé des dizaines de projets capacitaires communs.

La pression de la menace russe a toutefois renforcé la pertinence de l’OTAN aux yeux de la plupart des Européens, reléguant au second plan les débats sur une “armée européenne” autonome. La Suède et la Finlande, après des décennies de neutralité, ont ainsi choisi la protection de l’OTAN en 2022, ce qui aurait été impensable sans la guerre en Ukraine. Même la Suisse, si fière de sa neutralité, a entamé un débat sur un rapprochement plus étroit avec l’OTAN (elle a rompu en partie avec sa réserve en acceptant le principe de réexportation de ses munitions vers l’Ukraine sous pression allemande, débat encore en cours début 2025). L’Union européenne, en complément, a adopté en mars 2022 un document de doctrine – la “boussole stratégique” – afin d’évaluer les menaces et de planifier des capacités communes, mais ses moyens militaires restent limités comparés à l’OTAN.

En résumé, l’Europe de 2025 apparaît plus armée et vigilante qu’en 2020. Le traumatisme de la guerre en Ukraine a réveillé les réflexes de défense collective et poussé à des investissements militaires massifs. Ce réarmement européen, couplé à l’extension de l’OTAN, vise à dissuader toute agression future sur le continent (notamment des États baltes ou de la Pologne par la Russie). Il s’agit d’un changement d’ampleur dont les effets (positifs en termes de sécurité, mais aussi défis budgétaires et industriels) se feront sentir sur le long terme.

Cohésion de l’Union européenne face aux crises, et montée des nationalismes

Sur le plan politique et institutionnel, l’Union européenne (UE) a traversé cette période tumultueuse en faisant preuve d’une capacité de réaction notable, mais aussi en devant gérer des tensions internes. La guerre en Ukraine a eu un effet unificateur initial : les 27 ont adopté de concert les sanctions contre la Russie et validé des décisions autrefois impensables (financement commun d’armes, accueil des réfugiés ukrainiens sans quotas imposés, etc.). L’UE a aussi soutenu économiquement Kiev (plus de 30 milliards € d’aide macro-financière cumulée 2022-2023)

robert-schuman.eu

et s’est préparée à « l’après » en promettant une future adhésion à l’Ukraine et à la Moldavie (tandis que la Géorgie et les Balkans occidentaux frappent aussi à la porte). Cette dynamique pro-élargissement a été relancée par la géopolitique, bien que l’intégration d’un pays en guerre reste lointaine et conditionnelle.

Cependant, l’unité européenne a été parfois mise à l’épreuve. La dépendance énergétique à la Russie a révélé des divergences : l’Allemagne, l’Italie ou la Hongrie, très liées au gaz russe, étaient initialement réticentes à un embargo. Des compromis ont été trouvés (arrêt du charbon russe rapidement, embargo pétrolier graduel avec exemptions, et réduction du gaz par des moyens non coercitifs). La Hongrie de Viktor Orbán s’est distinguée en bloquant ou en retardant certaines mesures, obtenant des dérogations, et en maintenant une rhétorique ambivalente vis-à-vis de Moscou. Orbán a par exemple tardé à ratifier l’adhésion de la Suède à l’OTAN, utilisant ce levier pour des concessions. De manière générale, la Hongrie et la Pologne – gouvernée jusqu’en 2023 par le parti national-conservateur PiS – ont continué de défier Bruxelles sur des questions d’état de droit (indépendance de la justice, libertés publiques). L’UE a suspendu certains financements tant que des réformes ne sont pas faites, ce qui a envenimé les relations. Paradoxalement, sur l’Ukraine, Varsovie et Budapest ont divergé : la Pologne s’est posée en faucon farouchement anti-russe, accueillant des troupes de l’OTAN, tandis que la Hongrie conservait une posture de neutralité bienveillante envers Moscou.

Un autre test pour l’UE a été la gestion des migrations. Si les réfugiés ukrainiens (plus de 7 millions d’exilés en 2022) ont été largement accueillis avec solidarité (notamment en Pologne, Allemagne, Tchéquie, etc., beaucoup sont d’ailleurs repartis ensuite), la question des flux migratoires en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient continue de diviser. L’Italie, la Grèce ou l’Espagne, en première ligne des arrivées par mer, ont exhorté à une solidarité européenne accrue. Un « Pacte sur la migration et l’asile » a été négocié laborieusement, entérinant en 2023 un mécanisme de solidarité flexible (répartition volontaire ou contribution financière). Mais la question migratoire alimente toujours les partis nationalistes et d’extrême droite à travers l’Europe.

En effet, un phénomène marquant est la montée des courants nationalistes, souverainistes ou populistes dans de nombreux pays européens, souvent en réaction aux crises. Cette tendance, perceptible depuis les années 2010, s’est confirmée. Des partis qualifiés d’extrême droite ont accédé au pouvoir ou à des postes influents dans plusieurs pays de l’UE. En Italie, les élections de septembre 2022 ont porté au gouvernement la coalition dirigée par Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia, parti post-fasciste), alliée à la Ligue de Matteo Salvini. Meloni est ainsi devenue la première cheffe de gouvernement d’extrême droite en Italie depuis la guerre.

touteleurope.eu

. Son gouvernement, bien que modéré sur certains sujets pour rassurer les partenaires, adopte un ton ferme sur l’immigration et un conservatisme sociétal. En Suède, les élections de 2022 ont conduit la droite traditionnelle à s’allier au parlement avec les Démocrates de Suède (extrême droite anti-immigration) pour gouverner. En Finlande, en 2023, le Parti des Finlandais (nationaliste) est entré dans la coalition gouvernementale. Aux Pays-Bas, les législatives de novembre 2023 ont vu la victoire surprise du Parti pour la Liberté de Geert Wilders (formation anti-islam et anti-UE), qui a réussi à former début 2024 une coalition — une première pour un parti populiste néerlandais. En Slovaquie, le scrutin de 2023 a ramené au pouvoir l’ancien premier ministre Robert Fico sur un programme eurosceptique et russophile, en coalition avec des ultranationalistes. Même la Belgique, traditionnellement centriste, a connu un tournant début 2025 : après les élections, un gouvernement fédéral incluant la N-VA (nationalistes flamands de droite) a été formé sous la direction de Bart De Wever

touteleurope.eu

. Quant à la Hongrie et la Pologne, elles étaient déjà dirigées depuis les années 2010 par des droites nationalistes. Notons toutefois qu’en Pologne, les élections d’octobre 2023 ont abouti à la victoire de l’opposition pro-européenne, renversant le PiS – un revers pour le camp nationaliste en UE, même si ce dernier reste puissant dans la société polonaise.

Ce spectre politique transformé a des implications sur la cohésion de l’UE. Les partis nationalistes sont souvent eurosceptiques ou du moins opposés à toute intégration supplémentaire. Ils défendent la primauté des souverainetés nationales contre Bruxelles. La Hongrie et la Pologne sous l’ancien gouvernement PiS avaient ainsi bloqué certains projets européens, formant un front conservateur sur les valeurs (refus de politiques LGBT, de quotas migratoires obligatoires, etc.). Avec plus de pays gouvernés par ce courant, la prise de décision à l’unanimité au Conseil de l’UE devient plus ardue. Par exemple, un pays comme l’Italie de Meloni a soutenu jusqu’ici l’aide à l’Ukraine, mais reste très ferme contre toute répartition de migrants ; la coalition néerlandaise de Wilders pourrait quant à elle freiner des initiatives climatiques européennes ou des financements à l’étranger. En Allemagne, si la coalition gouvernementale est centriste, le parti AfD (Alternative für Deutschland), d’extrême droite, grimpe dans les sondages (autour de 20%) en surfant sur le mécontentement face à l’inflation et à l’accueil des réfugiés. L’AfD a même remporté en 2023 une élection locale pour la première fois (district en Thuringe), ce qui a suscité une onde de choc

ibanet.org

. Tous ces éléments indiquent que l’UE doit composer avec un paysage idéologique plus fragmenté.

Malgré tout, l’UE a fait preuve de résilience institutionnelle. Elle a géré de front la pandémie (plan de relance NextGenerationEU de 750 Mds€ en 2020), la guerre en Ukraine, la crise énergétique de 2022 (accord sur un mécanisme d’achats communs de gaz, aides d’urgence aux ménages) et les tensions économiques (inflation élevée en 2022-23 poussant la BCE à relever drastiquement ses taux). Les divisions ne l’ont pas paralysée comme on aurait pu le craindre. En 2024, l’UE se projette même vers l’élargissement, ce qui impliquerait une réforme de son fonctionnement (réforme du vote à la majorité, du budget, etc.) pour rester gouvernable à 30+ membres. Les élections européennes de juin 2024 constitueront un baromètre : une poussée supplémentaire des europhobes au Parlement pourrait compliquer l’adoption de nouvelles initiatives. Néanmoins, l’expérience récente tend à montrer qu’en temps de crise, les Européens ont su trouver des compromis pragmatiques.

Crises politiques nationales

En parallèle, des crises politiques nationales ont ponctué la période, sans pour autant dégénérer en crises systémiques de l’UE. Par exemple, la France a connu fin 2018 le mouvement des Gilets jaunes, puis en 2023 de vastes grèves et manifestations contre la réforme des retraites du président Macron – témoignant d’un malaise social persistant, mais restant des questions intérieures. L’Italie a vu s’effondrer son gouvernement d’union de Mario Draghi en 2022, ouvrant la voie à Meloni. Le Royaume-Uni, lui, en dehors de l’UE depuis le Brexit effectif de 2020, a traversé des turbulences avec trois Premiers ministres successifs en 2022 (Johnson évincé, Liz Truss brièvement au pouvoir, puis Rishi Sunak). Le Brexit a néanmoins cessé d’être un sujet de discorde majeur UE-UK après l’accord de 2021 et le règlement fin 2022 de la question de la frontière nord-irlandaise (accord de Windsor). L’Europe a donc globalement gagné en cohésion face aux grands défis extérieurs, tout en connaissant une polarisation politique interne accrue qui pourrait influencer ses orientations futures.

Acteurs-clés de la scène géopolitique (2020-2025)

De nombreux dirigeants, responsables militaires et diplomates ont joué un rôle déterminant dans les événements de 2020-2025. En voici une sélection non exhaustive classée par thématique :

Guerre en Ukraine :

Volodymyr Zelensky – Président de l’Ukraine depuis 2019, il s’est imposé comme un leader en temps de guerre charismatique, symbolisant la résistance ukrainienne. Ses discours quotidiens et ses tournées diplomatiques mondiales ont été cruciaux pour mobiliser le soutien international.

Vladimir Poutine – Président de la Fédération de Russie, au pouvoir depuis plus de 20 ans, il est l’initiateur de l’invasion de l’Ukraine. Son objectif affiché de « démilitarisation et dénazification » de l’Ukraine s’est heurté à une forte résistance, et la guerre a fragilisé son aura. Poutine est désormais sous le coup d’un mandat d’arrêt de la CPI

europe1.fr

pour crimes de guerre (déportation d’enfants).

Valeri Zaloujny – Commandant en chef des forces armées ukrainiennes (depuis juillet 2021). Considéré comme l’architecte de la défense efficace de Kiev et des contre-offensives ukrainiennes, il a coordonné l’adaptation rapide de l’armée ukrainienne aux matériels de l’OTAN.

Sergueï Choïgou – Ministre russe de la Défense, et général Valeri Guerassimov – Chef d’état-major russe (et commandant opérationnel en Ukraine à partir de janvier 2023). Ce duo incarne la direction de la campagne militaire russe. Ils ont été critiqués par les milieux nationalistes russes pour les revers subis.

Evgueni Prigojine – Fondateur du groupe Wagner, paramilitaire russe, il a mené les assauts les plus durs (Bakhmout) avec ses mercenaires, avant de se retourner brièvement contre Moscou lors de la rébellion de juin 2023

europe1.fr

. Sa mort en août 2023 a éliminé un acteur clef non-étatique du conflit.

Joe Biden – Président des États-Unis (2021-2024), il a restauré l’unité occidentale face à la Russie. Sous son mandat, les États-Unis ont fourni une aide militaire massive à l’Ukraine et rallié leurs alliés, jouant un rôle central dans la réponse au Kremlin.

Jens Stoltenberg – Secrétaire général de l’OTAN depuis 2014, cet ancien Premier ministre norvégien a géré la plus grave crise de sécurité en Europe depuis la guerre froide. Sous sa conduite, l’OTAN s’est élargie à la Finlande et à la Suède et a déployé des renforts sur son flanc est.

Conflit israélo-palestinien :

Benyamin Nétanyahou – Premier ministre d’Israël (le plus pérenne de l’histoire du pays), revenu au pouvoir fin 2022 à la tête d’un gouvernement de droite nationaliste. Il a géré la riposte à l’attaque du 7 octobre 2023 et conduit la guerre contre le Hamas à Gaza. Critiqué pour les manquements ayant permis l’attaque, son leadership est contesté en interne

lesclesdumoyenorient.com

.

Yahya Sinwar – Chef du Hamas à Gaza depuis 2017. Ancien prisonnier libéré en 2011, il est considéré comme le cerveau ayant supervisé l’opération du 7 octobre. Cible numéro un d’Israël pendant la guerre, son sort à l’issue du conflit demeure incertain.

Ismaïl Haniyeh – Chef du bureau politique du Hamas, basé à l’étranger (Doha). Porte-parole international du mouvement, il a négocié via des médiateurs sur le sort des otages.

Hassan Nasrallah – Secrétaire général du Hezbollah libanais. Bien que son mouvement ne soit pas entré en guerre ouverte en 2023, ses décisions d’intervention ou de retenue ont été cruciales pour éviter une escalade régionale.

Abdel Fattah al-Sissi – Président de l’Égypte, gardien du point de passage de Rafah, il a été central dans la diplomatie des trêves et pour l’acheminement de l’aide à Gaza. Son rôle d’interlocuteur avec Israël et Hamas s’est renforcé pendant la crise.

Tamim bin Hamad al-Thani – Émir du Qatar. Sous son égide, Doha a servi de médiateur neutre, hébergeant des bureaux du Hamas et facilitant les négociations d’échange d’otages grâce à ses canaux de communication avec toutes les parties.

Antony Blinken – Secrétaire d’État américain, il s’est rendu à de multiples reprises en Israël, en Cisjordanie et dans les capitales arabes pour tenter de circonscrire la guerre de Gaza et élaborer des réponses humanitaires, reflétant l’engagement diplomatique des USA dans cette crise.

Relations internationales et autres régions :

Xi Jinping – Président de la République populaire de Chine et secrétaire général du PCC, consolidant un pouvoir personnel. Il a conduit la Chine à la fois sur une ligne dure (Taïwan, mer de Chine) et sur une posture de médiateur opportuniste (accord Iran-Arabie). Son alliance tacite avec Moscou lui confère un rôle ambigu dans la guerre en Ukraine.

Donald Trump – Président des États-Unis de 2017 à 2021 et à nouveau à partir de janvier 2025, il reste une figure polarisante. Sa réélection a entraîné un virage abrupt de la politique américaine, avec notamment le gel du soutien à l’Ukraine

revueconflits.com

. Ses positions isolationnistes pourraient redéfinir les alliances occidentales dans les prochaines années.

Narendra Modi – Premier ministre de l’Inde depuis 2014. Sous sa direction, l’Inde a poursuivi une diplomatie de non-alignement pragmatique : coopération avec l’Occident (Quad, technologies) tout en maintenant ses achats de pétrole russe et en refusant de condamner Moscou à l’ONU. Il a accueilli le G20 de 2023 à New Delhi, symbolisant l’élévation du statut de l’Inde dans les affaires mondiales.

Mohammed ben Salmane (MBS) – Prince héritier d’Arabie saoudite et homme fort du royaume. Il a initié le rapprochement avec Israël (avorté en 2023) et surtout orchestré la diversification des alliances (ouverture à la Chine, entrée aux BRICS en 2024). MBS cherche à faire de l’Arabie un acteur pivot, tout en menant de profondes réformes internes (Vision 2030).

Recep Tayyip Erdoğan – Président de la Turquie, réélu en 2023 pour un troisième mandat. Joueur opportuniste, il a su se rendre indispensable : médiateur en Ukraine (grain deal), interlocuteur de la Russie et de l’OTAN à la fois, faiseur de paix au Caucase (soutien à l’Azerbaïdjan) et acteur en Syrie. Ses décisions, comme le feu vert tardif à l’adhésion suédoise à l’OTAN, ont eu un impact direct sur la sécurité européenne.

Jens Stoltenberg (déjà cité) et Ursula von der Leyen – Présidente de la Commission européenne. Ces deux personnalités ont incarné la réponse occidentale coordonnée aux crises. Von der Leyen, ancienne ministre allemande de la Défense, a positionné la Commission comme un acteur géopolitique, qu’il s’agisse de sanctionner la Russie, d’acheter du gaz en commun ou de financer les reconstructions post-conflits.